Anna Hoffmann Consulting

Agile Zukunftsstrategien

Future Thinking

Organisationsspezifische Prozessberatung: Aus dem Ungewissen in die erfolgreiche Zukunftsstrategie

Transformationsprozesse erzeugen Ängste und Befürchtungen, aber sie schaffen auch Chancen für konstruktive Veränderungen, zum Beispiel für regeneratives Wirtschaften und Wachstum im Einklang mit den planetaren Grenzen. Doch das gelingt nicht allein durch eine Vision oder Mission, sondern durch beständiges Dranbleiben im beruflichen Alltag, auch dann, wenn es schwer oder unbequem wird. Dabei unterstütze ich gerne. Führungskräfte für das Morgen sind auch Leader des Change, mutige Vorreiter in eine Zukunft, die noch nicht fertig definiert ist. Das schafft Spielraum für gemeinsames Wachstum, den es auch bei begrenzten Zeit-, Energie- und Materialressourcen bestmöglich zu nutzen gilt.

- Designing Future: Future Forecast und Szenarioworkshops

- Ängste und Befürchtungen in klare Perspektiven verwandeln

- Etablierung eines Solution Mindsets in der gesamten Organisation

- Förderung der proaktiven Resilienzfaktoren der Mitarbeitenden

- Trend- und Metatrendanalysen

- Analyse der Kernkompetenzen Ihrer Organisation

- USP Analyse, Marktumfeld und Wettbewerbsfähigkeit

- Eröffnung realistischer Zukunftsoptionen

- Erweiterung oder Re:design des Geschäftsmodells

- Effectuationstrategie gekonnt nutzen

- Retrospektive mit „Learning Nugets“ und „Lessons Learned“

Individuelle Beratungsleistung angepasst an Ihren Bedarf

Ich bin Chair und Speakerin für das

Fast Forward Future Online Kolloquium

in Zusammenarbeit mit dem Carl-Friedrich-von-Weizäcker-Zentrum der Uni Tübingen

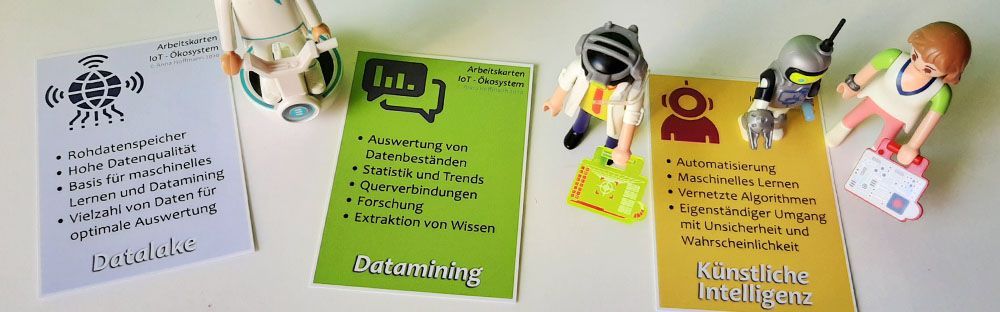

Deep Tech Knowledgetransfer für eine optimierte Transformation

hin zu regenerativen Wirtschaftsmodellen und Closed Circular Loops

Öffentliche kostenfreie monatliche Reihe zu:

Quantencomputing, KI-Systeme, Komplexes Datenmanagement und Circular Economy

Impulsvorträge, Austausch und Communityaufbau

Fast Forward Future supports the

Sustainable Development Goals (SDGs)

Zukunftsorientiertes Mindset und Förderung der Innovationskultur

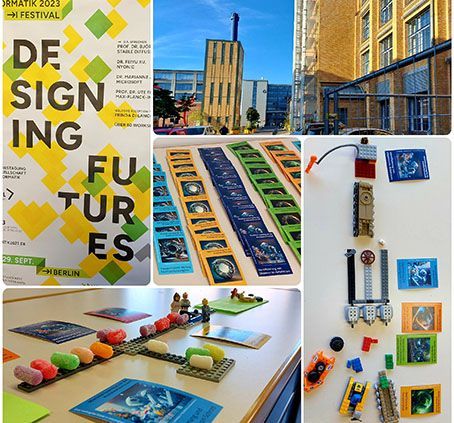

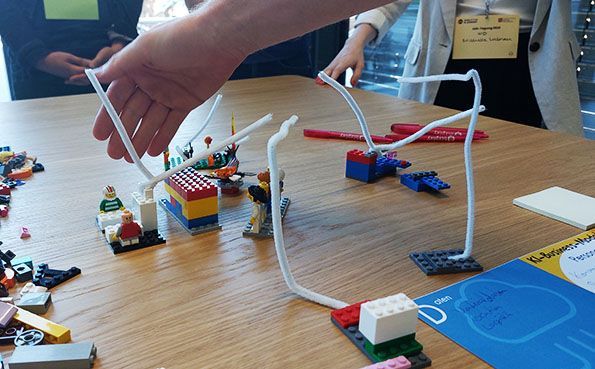

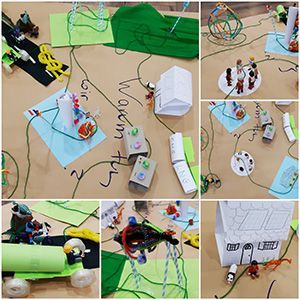

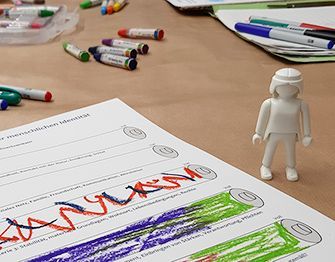

Aktivierender Teamworkshop unter Einsatz von LEGO® SERIOUS PLAY® nach der ISO 56000:2021 "Innovationsmanagement"

Der Teamworkshop "Zukunftsorientiertes Mindset" stärkt die Resilienzschlüssel Zukunftsorientierung, Lösungsorientierung, Optimismus und Netzwerkorientierung. Die Basis des Workshop baut auf der DIN-Norm ISO 5600 für Innovationsgrundlagen auf, doch der Inhalt ist alles andere als trocken. Kein Frontalvortrag, sondern ein lebendiges und lustiges Workshopevent.

Das Setting durch LEGO® SERIOUS PLAY® fördert ein kreatives Arbeitsumfeld, das freie Experimentieren und das kollektive Erforschen. Damit stärkt dieses Workshopformat die Vorstellungskraft aller Teilnehmenden und ermöglicht das angstfreie Erforschen von wilden Ideen und unkonventionellen Ansätzen, auf die andere aufbauen können. Durch das Storymaking und Erzählen wird die Aufmerksamkeit von allen angeregt und die erarbeiteten Inhalte werden nicht so schnell wieder vergessen!

Halbtägiger Workshop für Teams bis zu 8 Personen. Die Arbeitsergebnisse werden in Videos dokumentiert. Das LEGO wird von mir mitgebracht.

Teamworkshop zur Förderung eines Zukunftsorientierten Mindsets im Forum Digitale Technologien am Fraunhofer HHI in Berlin

Meine Workshops können mit einer Führung im Forum "Digitale Technologien" verbunden werden

Desinging Future Workshops

Gemeinsam Zukunft gestalten

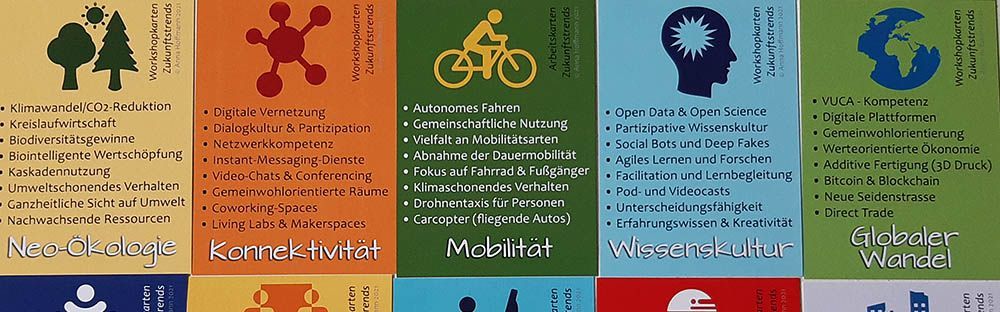

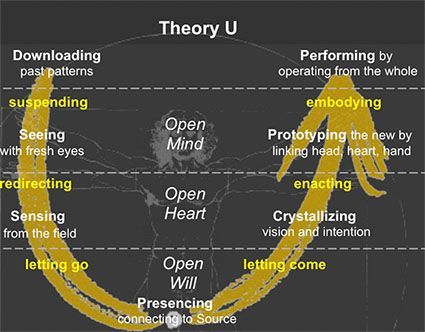

Nicht nur in der "Theory U" nach Otto Scharmer (siehe unten) wird die Zukunft als ein flexibler Raum betrachtet, der aktiv gestaltet werden kann. Durch eine gemeinsame Betrachtung der sich ergebenden "emergierenden" Möglichkeiten kann eine Zukunftsstrategie entwickelt werden, die für alle Beteiligten und Stakeholder eine gute und motivierende Perspektive ermöglicht. Eine partizipative Analyse der aktuellen Zukunftstrends, die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken sowie die erstrebenswerten Ausrichtung für die eigene Organisation ist deshalb Bestandteil der gemeinsamen Zukunftsstrategie.

- Kultur der "Zukunftsforscherischen Unternehmen"

- Presencing: Wahrnehmung möglicher Zukünfte nach "Theory U", MIT

- Partizipatives Entscheidungsmanagement durch Future Forecast: Gemeinsame Zukunftstrendanalyse und Szenarioworkshops für produktive Denkräume

- SWOT-Analyse für Chancen und Risiken des Unternehmens aus den sich zeigenden Veränderungen im Marktumfeld und in der Wettbewerbsfähigkeit

- Orientierung durch das Cynefin Framework und Wissensquadranten

Individuelle Beratungsleistung angepasst an Ihren Bedarf

Designing Future Workshop

Digitale Zukunftsstrategien in der Bioökonomie

Partizipativer Workshop, "Hands-On" Camp 2019, Institut "Digitalvilla" des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Prozesse & Systeme, Universität Potsdam

Durch bewegliches Material, das keine Vorkenntnisse in der Gestaltung benötigt, können Strategieelemente für eine ganze Region erarbeitet werden. Eine optimale Methode, um unterschiedlichste Stakeholder gleichwertig einzubinden und zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Durch das vorangehende, stille Brainstorming beim Bauen werden die Gedanken fokussiert und jede Überlegung findet einen Platz auf der gemeinsamen Fläche und im anschließenden Diskurs. Das Ziel ist eine synergetische Ergänzung aller Vorschläge statt der Wettstreit um die "beste" Idee. Vielfältige, sich ergänzende Lösungen stärken die Motivation der Beteiligten zur Umsetzung.

By Presencing Institute, Otto Scharmer - https://www.presencing.com/principles, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=0176 5789 1320

Prinzipien der Theory U

nach Otto Scharmer (Presencing Institute, MIT)

Transformationsphasen nach Theory U:

- Vergegenwärtigen von Mustern & Stärken der Vergangenheit

- Innehalten: Tiefenanalyse aus neuen Blickwinkeln

- Umwenden: Schwächen verringern, auf Stärken aufbauen

- Presencing: Wahrnehmung möglicher Chancen & Zukünfte

- Verdichten: Den Weg in die gewählte Zukunft ausgestalten

- Erproben: Testen neuer Arbeits- und Handlungsmuster

- In die Welt bringen: Kontinuierliche Umsetzung & Anpassung

Partizipative Strategiearbeit: Die Belegschaft mitnehmen

Relevante interne Stakeholder einbinden, siloübergreifend nachdenken und gemeinsam eine Strategie aufstellen, bei der sich alle abgeholt fühlen und sich gerne engagieren.

Co-Shaping the Future

Transformationsstrategie nach Theory U von Otto Scharmer

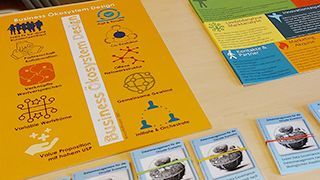

„Co-Shaping the Future“ ist ein strategisches Serious Game mit verschiedenen Prozessphasen zur partizipativen, interdisziplinären Entwicklung einer adaptiven Zukunftsstrategie. Die Methodik baut u.a. auf dem Changekonzept Theory U von Otto Scharmer (MIT) auf.

„Co-Shaping the Future“ besteht aus folgenden Phasen:

- Kollektives Wissen in den gemeinsamen Raum bringen und darstellen

- Die eigene Rolle im System reflektieren und darstellen

- Interne und externe Stakeholder zum System in Bezug setzten

- Motivationslagen und Emotionen berücksichtigen

- Kernkonflikten und "harten" Wahrheiten Raum geben

- Entwicklungsziele, Hindernisse und mögliche Überforderungen ausbalancieren

- Die Potentialebene ausleuchten

- Eine wünschenswerte und realisierbare Zukunft formulieren

Iterativer Workshop/Prozessberatung an mehreren Tagen. Der Umfang richtet sich nach der Größe der Organisation und dem Transformationsgrad der Branche. Ein organisationaler Kick-Off Workshop ist gut als Halbtagesworkshop umsetzbar.

Für die Umsetzung einer "Co-Shaping the Future" Prozessberatung eignet sich das INQA-Coaching mit einer Förderung von 11.520,- €. Mehr dazu unter "Kontakt & Kosten".

Otto Scharmer

Von Ad Huikeshoven - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=0176 5789 1320

"Im Rahmen der 3. Green Culture Konferenz 23 der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) hat Anna Hoffmann den Strategieworkshop >>regional gedacht<< geleitet. Das Gelingen des Strategieworkshops trotz der sehr heterogenen Gruppenzusammenstellung und der nicht immer günstigen Rahmenbedingungen ist vor allem der sehr professionellen Arbeit und Vorbereitung von Anna Hoffmann zu verdanken.

Sie hat kurz, sachlich und für alle Teilnehmenden verständlich Wissen vermittelt, um eine gemeinsame Ausgangslage zu schaffen. Darauf aufbauend hat sie durch gut gewählte und durchgeführte Methoden jedem einzelnen Teilnehmenden Aspekte unserer Arbeit entlocken können, die uns teilweise selbst noch nicht bewusst waren. Sehr flexibel ist sie auf all diese Aspekte eingegangen und hat uns in die Lage versetzt, diese eigenständig in Strategien bzw. eine Roadmap zu überführen.

Ihre klare und zielführende Art in der Strategieentwicklung kann ich uneingeschränkt empfehlen!"

Christian Pfeifer, Gestalterkollektiv Basis Leipzig

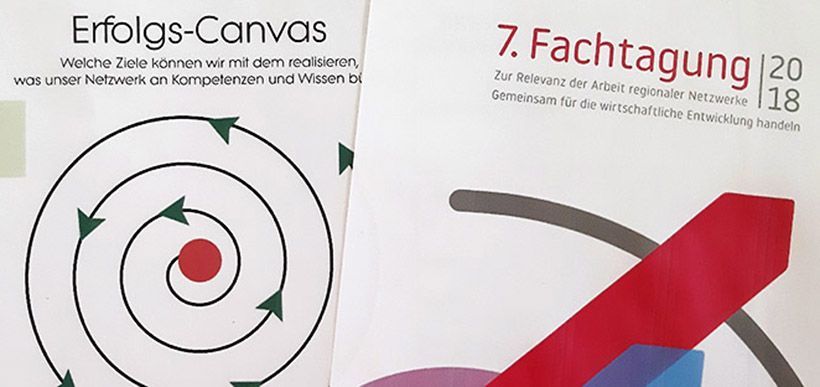

Flexibel und zirkulär: Mit dem Erfolgscanvas neue Wege zum Ziel finden

Mit dem Erfolgscanvas lassen sich in verfahrenen Situationen leichter neue Lösungen finden. Der Canvas ist ein DIN A3 Template, das in sieben Phasen bearbeitet wird und zum gemeinsamen Denken anregt. Durch die einzelnen Felder auf dem Canvas wird eine Prozessstruktur vorgegeben, die sicher stellt, dass alle relevanten Gesichtspunkte zu einem Problem berücksichtigt werden und das Denken nicht in alten Mustern hängen bleibt.

Neben der erwünschten Weiterentwicklung werden auch die vorhandenen Ressourcen sowie die Voraussetzungen für eine Verschlechterung der Situation analysiert. So kann sichergestellt werden, das negative Entwicklungen erkannt und gestoppt werden. Ebenso können Ressourcen besser gebündelt und priorisiert eingesetzt werden. Verluste werden nicht nur finanziell gemonitort, sondern auch in den Punkten Motivation, Zeiteinsatz, Reputation und Qualität.

Im Vordergrund der gemeinsamen Arbeit steht ein zirkuläres Denken. Es geht nicht mehr darum, strikt von A nach B zu gehen, sondern sich immer wieder den Bedingungen und sich ergebenden Tatsachen anzupassen, den Weg durchaus zu verändern und, falls erforderlich, neue Zwischenziele zu definieren. Die wiederum sind besonders wichtig, denn immer, wenn ein realisierbares Zwischenziel erreicht wird, steigern die Motivation und der Glaube daran, auch das Gesamtziel erreichen zu können.

Gemäß dem Grundgedanken der zirkulären Designs ist es wichtig, die Umsetzung zu starten, auch wenn noch nicht alle Schritte zum Ziel final abzusehen sind. Es geht um das Grundprinzip des organischen Wachstums: Das Projekt wird an einer günstigen und Stelle initiiert und an laufende Veränderungen angepasst. Sich neu ergebenden Optionen und Möglichkeiten werden zeitnah analysiert und bei positiver Bewertung auf dem Weg zur Zielerreichung eingebunden.

Halb- oder ganztägiges, partizipatives Strategieseminar für Organisationen. Der Zeitumfang hängt von der Anzahl der Teilnehmenden und der Komplexität der Fragestellung ab.

Der Erfolgs-Canvas im Einsatz auf der 7. Fachtagung des BMAS "Zur Relevanz der Arbeit regionaler Netzwerke" 2018, organisiert vom Innovationsbüro des DIHK Berlin

Foto: David Biene, Innovationsbüro

Partizipative Strategiearbeit: Die Belegschaft mitnehmen

Relevante interne Stakeholder einbinden, siloübergreifend nachdenken und gemeinsam eine Strategie aufstellen, bei der sich alle abgeholt fühlen und sich gerne engagieren.

Designing Future Prozess

Die eigene Organisation in eine stabile Zukunft führen

Die Zukunft Ihrer Organisation entwickelt sich aus den Entscheidungen, Handlungen und Vorstellungen aller Mitarbeitenden. Deshalb ist die Zukunft ein Möglichkeitsraum, der auf der Basis der Realität bewusst ausgelotet und gestaltet werden kann. Damit die Beste der möglichen Zukünfte Gegenwart werden kann und Mitarbeitende langfristig motiviert sind.

Klarheit finden und Unsicherheit verringern:

- Welche Herausforderungen kommen auf Ihre Organisation zu?

- Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus?

- Status Quo Analyse: Wie ist Ihre Organisation aktuell aufgestellt?

- Welche Kernkompetenzen und Stärken machen sie aus?

- Welche Erwartungen und Themen haben Ihre Mitarbeitenden?

Die Resilienz und Zukunftsfähigkeit der Organisation stärken:

- Risikomanagement mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse

- Eine nachhaltige Zukunftsstrategie partizipativ entwickeln

- Ungenutzte Potentiale heben und Ressourcen optimal nutzen

- Die Mitarbeiter:innenzufriedenheit und Bindung stärken

- Die Anpassungsfähigkeit der Organisation durch Agilität erhöhen

- Die Innovationskraft in den Kernkompetenzen ausbauen

Iterativer Workshop/Prozessberatung an mehreren Tagen. Der Umfang richtet sich nach der Größe der Organisation und dem Transformationsgrad der Branche. Ein "Schnupperworkshop" zu Designing Futures ist als Tagesformat umsetzbar.

Für die Umsetzung einer "Designing Future" Prozessberatung eignet sich das INQA-Coaching mit einer Förderung von

11.520,- €. Mehr dazu unter "Kontakt & Kosten".

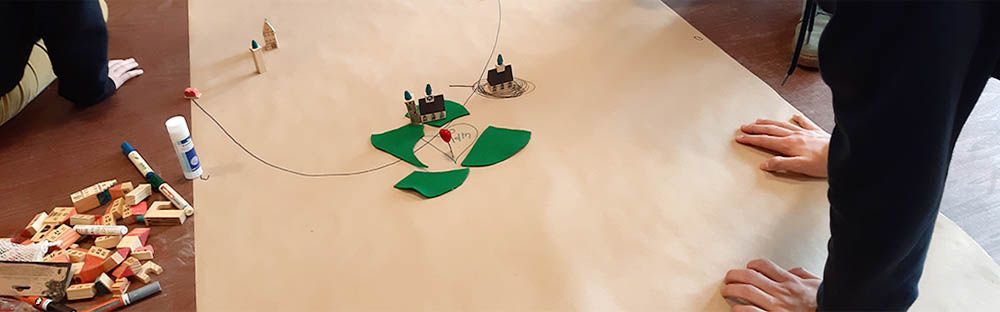

Designing Future Prozess

Partizipative Strategieentwicklung in der regionalen "Zukunftswertstatt Lausitz" für die Stadt Weißwasser

Haptische 3D Modellierung: Ein niedrigschwelliger Zugang für alle Beteiligten. Ideen, Problemlagen und vernetzte Lösungsansätze darstellen, anschaulich besprechen, ergänzen, optimieren und verfeinern.

Durch bewegliches Material, das keine Vorkenntnisse in der Gestaltung benötigt, können Strategieelemente für eine ganze Region erarbeitet werden. Eine optimale Methode, um unterschiedlichste Stakeholder gleichwertig einzubinden und zu konkreten Ergebnissen zu kommen.

Durch das vorangehende, stille Brainstorming beim Bauen werden die Gedanken fokussiert und jede Überlegung findet einen Platz auf der gemeinsamen Fläche und im anschließenden Diskurs. Das Ziel ist eine synergetische Ergänzung aller Vorschläge statt der Wettstreit um die "beste" Idee. Vielfältige, sich ergänzende Lösungen stärken die Motivation der Beteiligten zur Umsetzung.

Das Video zeigt nur optische Eindrücke aus dem Prozess und den Einsatz der Design Thinking PLUS "Arbeitskarten: Max-Neef Matrix der Bedürfnisse" (Anna Hoffmann 2020)

Sparringspartnerin für zukunftsgerichtetes Denken, Strategie- und Organisationsentwicklung

Sie sind voller Pläne, Gedanken und guter Ideen und suchen eine Gesprächspartnerin für den Austausch? Sie wünschen sich ehrliches und konstruktives Feedback zu Geschäftsprozessen oder der Zukunft Ihrer Organisation? Sie suchen den frischen Blick von außen, um brachliegende Potentiale in den Fokus zu rücken oder mögliche Risiken elegant zu meistern? Leadership ist manchmal ein einsamer Job?

Dann habe ich ein offenes Ohr und biete Ihnen weiterführende Dialoge.

Lösungsorientiertes Denken: Wirklichkeit und Möglichkeitsraum in Übereinstimmung bringen

Auch unter schwierigen Umständen handhabbare Lösungswege finden können. Effektive Strategien nutzen, die sich gut im beruflichen Alltag einsetzten lassen.

Leichter Lösungen in schwierigen Situationen finden:

- Orientierungsrahmen Qualitätszirkel

- Mental stark: Das Gehirn als kreativer Muskel

- Gute Voraussetzungen für kreatives Denken schaffen können

- „Es gibt immer mehr Möglichkeiten, als ich zunächst wahrnehmen kann“

- Lösungsfindung unter schwierigen Umständen

- Nachhaltiger Umgang mit Ideen und neuen Gedankenansätzen

- Navigieren im Möglichkeitsraum

- Navigieren im Machbarkeitsraum

- Leitfragenkatalog zur Priorisierung von Maßnahmen

- Roadmapetappen und erreichbare Ziele definieren

- Best Practice im Umgang mit Konstruktiver Kritik und Verbesserungsvorschlägen

Individuelle Beratungsleistung angepasst an Ihren Bedarf

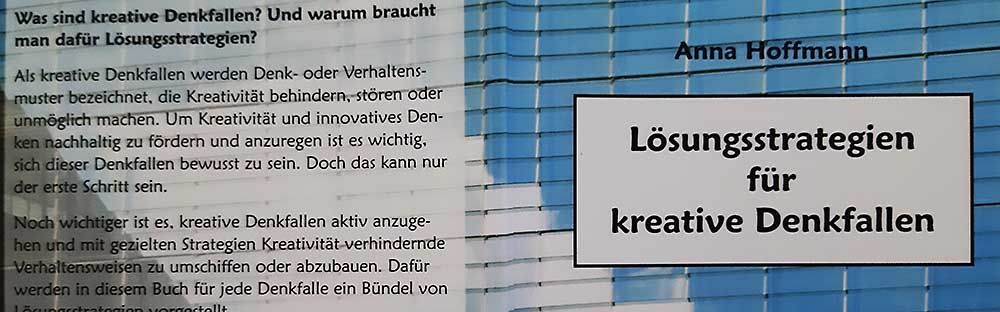

"Kreativität und kreatives Denken spielen für die Gestaltung der Zukunft eine zunehmende Rolle, sowohl in der Wirtschaft als auch in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen. Fallstricke für kreatives Denken zu erkennen und sinnvoll dagegen vorzugehen, stellt eine grundlegende Fähigkeit dar, um sich dem problemlösenden und zukunftsorientierten Denken mit Erfolg zu widmen. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass die Leser von der Lektüre des Buchs von Anna Hoffmann langfristig profitieren werden."

Wolfgang Börnsen, ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages, Vollmitglied der deutschen UNSECO-Kommission und Autor

Denkfallen für Kreativität, Innovationen und Entscheidungen vermeiden

Das Seminar zum Buch "Lösungsstrategien für kreative Denkfallen"

Was sind kreative Denkfallen? Und warum braucht man dafür Lösungsstrategien? Als kreative Denkfallen werden Denk- oder Verhaltensmuster bezeichnet, die Kreativität behindern, stören oder unmöglich machen. Um Kreativität und innovatives Denken nachhaltig zu fördern und anzuregen ist es wichtig, sich dieser Denkfallen bewusst zu sein. Doch das kann nur der erste Schritt sein. Noch wichtiger ist es, kreative Denkfallen aktiv anzugehen und mit gezielten Strategien Kreativität verhindernde Verhaltensweisen zu umschiffen oder abzubauen. Dafür werden in diesem Buch für jede Denkfalle ein Bündel von Lösungsstrategien vorgestellt.

- Gute Ideen nicht erkennen und würdigen können

- Falsche Prioritäten

- Umgang mit verhinderndem Sicherheitsdenken

- Erwartungsmanagement

- Blindes Nachahmen

- Destruktives Konkurrenzdenken

- Gesundes Selbstvertrauen

- Zeithorizonte

- Fragen des Controlling

- Auswirkungen von Negativem Stress

- Umgang mit aufgestauten negativen Emotionen

- Die Auswirkungen von Settings und Umfeldern

Dieses Tagesseminar ist für größere Gruppen oder Teams geeignet. Einzelne Themen daraus können auch in Sessions für Einzelpersonen behandelt werden.

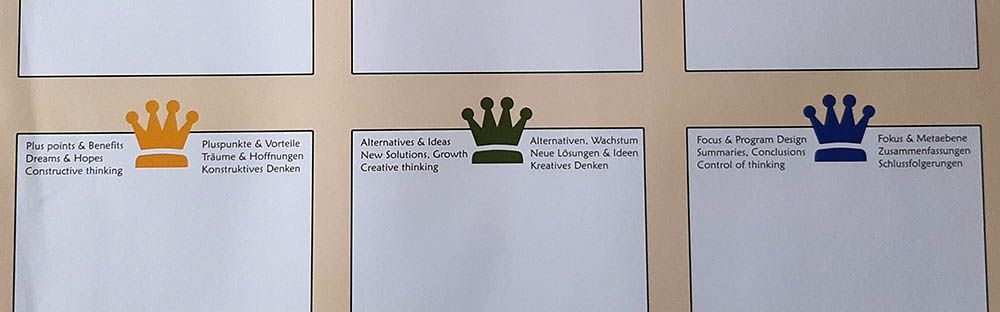

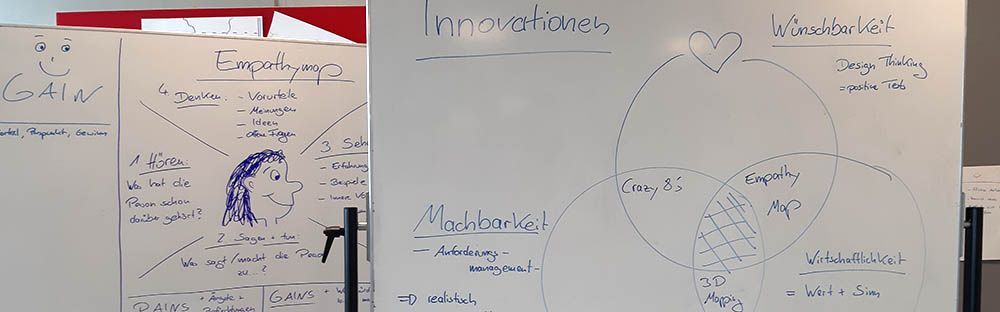

Design Thinking Kompakt nach IDEO

Echtes Design Thinking adressiert eins der größten Probleme in der Kreation von Innovationen: Die Gefahr, sich zu früh in die eigene Idee zu verlieben, ohne sinnvolle und smarte Alternativen zum anvisierten Vorhaben ausreichend durchdacht zu haben. Erste Ideen mögen ad hoc elektrisierend sein, doch Ideen nach dem Durchlaufen des Design Thinking Prozesses sind ausgereifter, marktfähiger, effektiver umzusetzen und zeichnen sich durch eine relevantere Innovationshöhe aus.

Der Design-Thinking Prozess in diesem zweitägigen Praxisseminar richtet sich nach den Vorgaben von IDEO aus. Die internationale Design- und Innovationsberatungsagentur IDEO hat Design Thinking maßgeblich mitentwickelt.

- Design Thinking: Warum, wozu, wie gelingt es, was sind mögliche Grenzen?

- Basisbausteine: Empathy-Map, Pain/Gain Map, PoV und Personas

- Ideationtools: Scamper, Crazy 8`s und Plussing

- Ideen präsentieren: Napkin-Pitch und Rapid Prototyping

- Unterschiede zwischen B2B Kunden, B2C Kunden, Entscheidern und Endnutzern

- Nutzungsverhalten und Kaufverhalten von relevanten Zielgruppen

- Wizard of Oz: Prototypen in der Zielgruppe testen und Erkenntnisse auswerten

- Projektanalyse nach Edward de Bonos „6 Thinking Hats“

- Storytelling für Business

Das 2-Tage-Seminar ist für größere Gruppen oder Teams geeignet. Einzelne Themen daraus können auch in Sessions für Einzelpersonen behandelt werden.

Update des Innovationsmanagements

Warum ist es für Unternehmen so wichtig, das Innovationsmanagement weiter zu entwickeln?

Weil erfolgreiche Innovationen mit neuen, iterativen und kollaborativen Methoden erarbeitet und getestet werden, die den Rahmen des klassischen Innovationsmanagements sprengen und die Erfolgstools der Start-Up Kultur aufgreifen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden können, die Kunden wirklich wollen und mit denen sich nachhaltige Erfolge im Markt realisieren lassen.

Mit den bewährtesten Methoden aus Design Thinking, Human Centered Design, Value Proposition Design, Business Model Canvas und Co. haben Sie die besten Werkzeuge für bahnbrechende innovative Dienstleistungen, Produkte oder Geschäftsmodelle in Ihrer Hand!

Als geprüfte Innovationsmanagerin (IHK Potsdam, Abschluss mit "Sehr gut") stehe ich Ihnen mit Workshops für Teams oder Führungskräfte, maßgeschneiderten Trainings oder einer individuellen Prozessbegleitung mit Inspiration, Know-How und Begeisterung zur Seite.

Suchen Sie das Komplizierte!

"Nie war die Welt unübersichtlicher als heute - und vor allem komplizierter. Das Interessante ist allerdings: Zwar haben Menschen eine Sehnsucht nach dem Einfachen. Aber wir trainieren sie auch dazu.

Wenn man Menschen hingegen einen komplizierten Sachverhalt auch als kompliziert schildert, suchen sie sich anschließend tatsächlich nicht die verkürzend-verfälschende Erklärung aus, sondern gerade komplizierte Erklärungen.

So werden wir weniger empfänglich für die verlockende, aber falsche Variante. Eine Fähigkeit, die man in Zeiten von allverfügbaren Informationen nicht hoch genug schätzen kann."

Neurowissenschaftler Henning Beck, in "Suchen Sie das Komplizierte!", ManagerSeminare 11/24